Une activité essentielle est une action ou un ensemble d’ actions

dirigées vers une même finalité (

RT

RT

Retour au travail

ou prévention

de l’incapacité prolongée) et réalisées par un individu ou un groupe d’individus. Par exemple, la collaboration avec le travailleur est essentielle pour le retour et le maintien au travail

durable. Elle suppose des actions

autant de la part du superviseur que des autres acteurs qui partagent ce même objectif et ceci à différentes étapes du

RT

RT

Retour au travail

. L’

IWH

IWH

Institute for Work & Health

(2014) énonce sept principes (ou activités essentielles

) pour un

RT

RT

Retour au travail

réussi à partir d’une revue systématique combinant des données quantitatives et qualitatives (Franche et al., 2005; MacEachen, Clarke, Franche, Irvin et Workplace-based Return to Work Literature Review Group, 2006) :

- L’organisation a un engagement fort envers la santé et la sécurité, ce qui est démontré par les comportements des différentes parties de l’organisation.

Les gens peuvent parler de ce en quoi ils croient ou de ce qu’ils soutiennent, mais comme le dit le vieil adage, « les actions en disent plus que les mots ». Des recherches ont montré que ce sont les « comportements » sur le lieu de travail qui sont associés à de bons résultats en matière de retour au travail. Ils comprennent :

- l’investissement, par la direction générale, des ressources de l’organisation et du temps du personnel pour promouvoir la sécurité et une planification du

RT

RT

Retour au travail

;

- le soutien des syndicats aux politiques de sécurité et aux programmes de

RT

RT

Retour au travail

(par exemple, démontré par la considération de pratiques de placement dans le cadre du

RT

RT

Retour au travail

dans les politiques/ procédures

et/ou la convention collective) ; et

- l’engagement à faire des questions de sécurité la norme acceptée dans toute l’organisation.

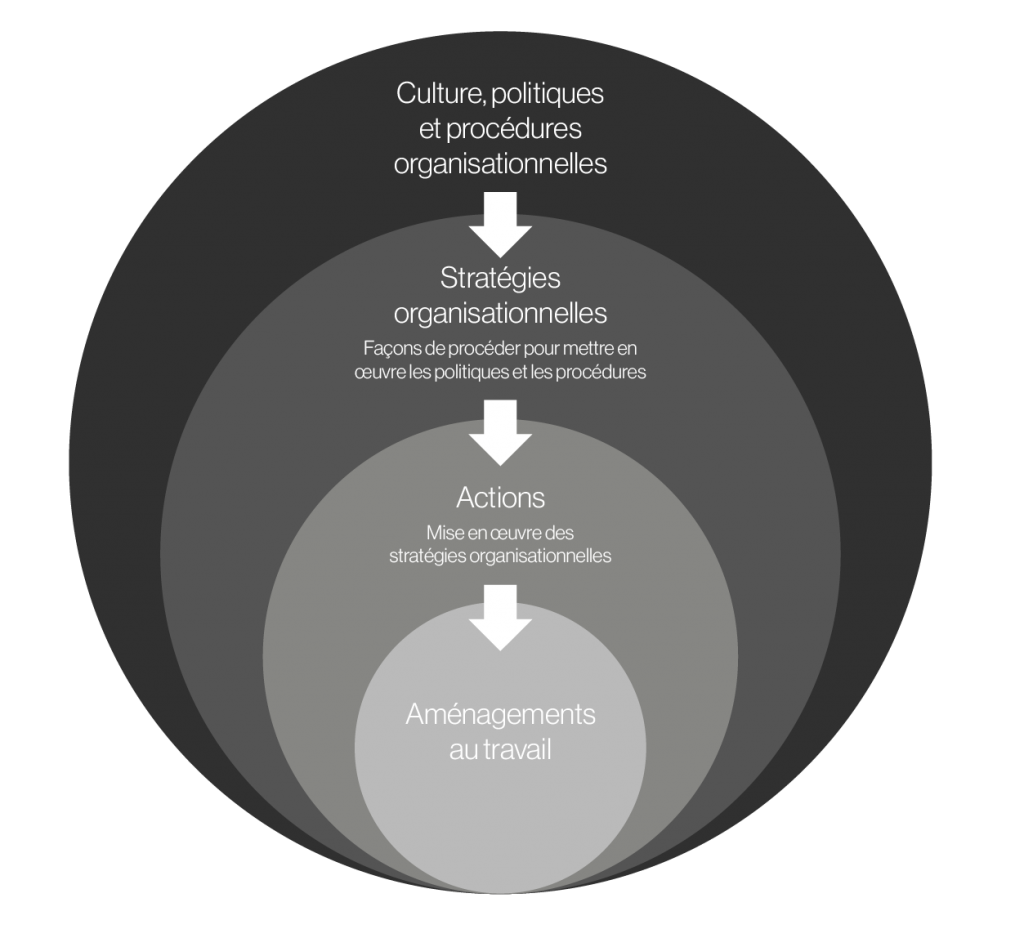

- L’employeur propose un travail modifié (également appelé aménagement au travail

) aux travailleurs blessés ou malades afin qu’ils puissent reprendre rapidement et en toute sécurité des activités professionnelles adaptées à leurs capacité

s.

L’adaptation du travail est un élément essentiel de la gestion de l’incapacité, ce qui conduit à des résultats favorables. Cependant, implanter des aménagements au travail appropriés nécessite de nombreuses considérations. Un mauvais arrimage entre le travailleur et un environnement de travail

modifié peut contribuer à l’échec du processus de

RT

RT

Retour au travail

et doit être évitée. Dans un guide publié à l’intention des employeurs (Stock et al 2005), la Direction de la santé publique de Montréal indique que, dans la mesure du possible, il est idéal de ramener un travailleur dans son propre milieu de travail où l’environnement, les gens et les pratiques lui sont familiers. Dans certains cas, il sera utile d’avoir recours aux services d’une personne ayant une expertise en ergonomie. Les visites ergonomiques sur le lieu de travail devraient également être considérées comme une composante essentielle de la gestion de l’incapacité. Cela signifie que lorsque les personnes responsables de planifier le

RT

RT

Retour au travail

rencontrent des difficultés à aménager le travail de façon appropriée, une expertise en ergonomie devrait être mise à disposition.

- Les personnes responsables de planifier le

RT

RT

Retour au travail

s’assurent que le plan soutient le travailleur qui revient au travail sans désavantager les collègues et les superviseurs.

La planification du

RT

RT

Retour au travail

ne se limite pas à faire correspondre les restrictions physiques du travailleur blessé à un aménagement du poste de travail. La planification doit reconnaître que le

RT

RT

Retour au travail

est un « processus socialement fragile » dans lequel les collègues et les superviseurs peuvent être impliqués dans de nouvelles relations et routines. Si d’autres personnes sont désavantagées par le plan de

RT

RT

Retour au travail

, cela peut entraîner un ressentiment envers le travailleur qui revient au travail, plutôt qu’une coopération

avec le processus de

RT

RT

Retour au travail

. Deux exemples illustrent les cas où les plans de

RT

RT

Retour au travail

peuvent causer des problèmes:

Exemple 1.

Le travailleur blessé peut avoir à faire face à des collègues qui n’apprécient pas de devoir reprendre une partie de son travail et qui, par conséquent, ont l’impression que le travailleur a réussi à obtenir un emploi « plus facile ».

Exemple 2.

Les superviseurs peuvent être tenus de respecter des quotas de production malgré les aménagements pour accommoder un travailleur qui revient au travail. De plus, leurs efforts pour la réalisation de ces aménagements peuvent ne pas être reconnus par l’organisation ou les milieux de travail concernés. Par conséquent, les lieux de travail qui créent des plans de

RT

RT

Retour au travail

individuels qui anticipent et évitent ces écueils auront probablement de meilleurs résultats.

- Les superviseurs sont formés à la prévention

de l’incapacité de travail et sont impliqués dans la planification du

RT

RT

Retour au travail

.

Les superviseurs ont été identifiés comme importants pour le succès du

RT

RT

Retour au travail

en raison de leur proximité avec le travailleur et de leur capacité à gérer l’ environnement de travail

immédiat du

RT

RT

Retour au travail

. L’éducation des gestionnaires et des superviseurs dans des domaines tels que la formation à la sécurité ou l’ ergonomie participative

a également été démontré efficace pour contribuer à la réussite du

RT

RT

Retour au travail

. Lorsque les superviseurs sont complètement exclus du processus de planification du

RT

RT

Retour au travail

, ils se sentent mal équipés pour accommoder les travailleurs qui reviennent. Des résultats positifs sont rapportés d’un programme dans lequel les superviseurs ont reçu une formation en ergonomie et en sécurité, ont appris à être positifs et empathiques lors des premiers contacts avec les travailleurs, ainsi qu’à organiser des aménagements, à assurer un suivi et à résoudre les problèmes de façon courante.

- L’employeur établit un contact précoce et attentionné avec les travailleurs blessés ou malades.

Un contact « précoce » est une composante essentielle de la plupart des programmes de gestion de l’incapacité est donc associé à de meilleurs résultats en matière de

RT

RT

Retour au travail

. Le contact « dans la première ou les deux premières semaines » ne doit être considéré que comme une ligne directrice, car le délai réel peut varier en fonction de la situation spécifique du travailleur. Idéalement, le contact est établi par le supérieur immédiat, car cela aide le travailleur à se sentir lié à son lieu de travail et à ses collègues. Le contact devrait signifier que l’employeur se soucie du bien-être du travailleur et ne devrait pas impliquer une discussion portant sur la cause de la blessure ou sur qui ou quoi doit être blâmé.

- Quelqu’un a la responsabilité de coordonner le

RT

RT

Retour au travail

.

Les programmes de

RT

RT

Retour au travail

réussis impliquent un coordonnateur de

RT

RT

Retour au travail

dont la responsabilité est de coordonner le processus de

RT

RT

Retour au travail

. Pour en apprendre davantage, cliquer ici. Ce rôle de coordination peut être assumé par une personne de l’organisation ou par une personne externe. Dans les deux cas, ce rôle de coordination implique de :

- fournir une planification et une coordination individualisées, adaptées aux besoins initiaux et continus du travailleur ;

- veiller à ce que la communication nécessaire ne soit jamais interrompue; et

- s’assurer que le travailleur et les autres acteurs du

RT

RT

Retour au travail

comprennent ce à quoi ils doivent s’attendre et ce qu’on attend d’eux.

Les acteurs du

RT

RT

Retour au travail

comprennent les travailleurs, les collègues, les superviseurs/gestionnaires, les prestataires de soins de santé, les gestionnaires d’incapacité et les assureurs. Comme indiqué à l’activité essentielle 2, la prise en compte des besoins de ces différents acteurs facilitera le processus de

RT

RT

Retour au travail

et contribuera à en assurer le succès.

- Les employeurs et les prestataires de soins de santé communiquent entre eux au sujet des exigences du lieu de travail, selon les besoins et avec le consentement

du travailleur.

Le contact entre les lieux de travail et les prestataires de soins de santé a permis de réduire la durée de l’ incapacité au travail

. Ce contact peut aller d’un simple rapport renvoyé à l’organisation à une visite plus approfondie du poste de travail par un prestataire de soins de santé. Le degré et la nature du contact entre le l’organisation et les prestataires de soins de santé peuvent varier en fonction des circonstances individuelles, y compris :

- un échange d’informations sur papier (par exemple, des informations sur les exigences professionnelles et/ou les possibilités d’ aménagement au travail

envoyées au médecin de famille par l’employeur) ;

- une conversation téléphonique sur le travail et les exigences professionnelles (à l’initiative de l’une ou l’autre des parties) ; et

- une visite sur le lieu de travail par un prestataire de soins de santé pour observer les activités professionnelles et s’entretenir directement avec le superviseur ou l’employeur.